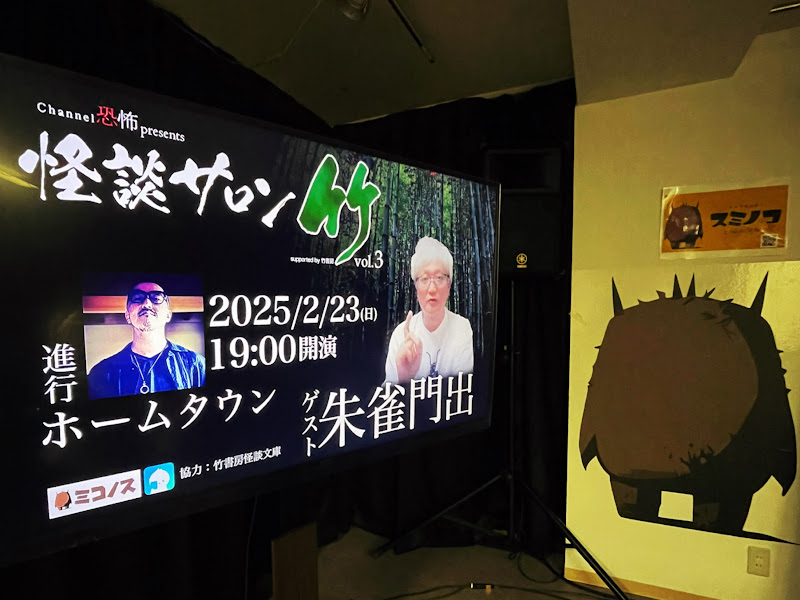

2月は何のイベントレポートを書こうかな? と怪談ガタリーのイベントカレンダーを見ていたら、「怪談サロン 竹」の告知を発見。

電子・紙を問わず、月平均10冊以上本を買うのが趣味(読むのが趣味とは言ってない)なので、竹書房さん協力のもと怪談本の作家さんのお話がきけるイベントにはもともと興味はありました。

しかしながら、竹書房さんの書籍はKindle Unlimitedで時々拝読しているくらいで、特定の作家さんのファンというわけではありません。

少し敷居の高さを感じ、試しにガタリー編集長で、このイベントの進行も務めるホームタウンさんに「行っていいんでしょうか?」と尋ねたところ「むしろこれから興味をもってくれる人にこそ観てもらいたいイベントなのでぜひ!」と言っていただき、おそるおそる足を運んでみることにしました。

結論からいうと、作家さんのコアなファンでなくても大満足の、むしろ怪談イベント慣れてない方にもオススメしたい内容でしたので、なぜそう感じたのかを含めてレポートしたいと思います。

「怪談サロン 竹」って? 今回のゲスト、朱雀門出さんって?

改めて、今回がvol.3だという「怪談サロン 竹」とはどういうイベントなのでしょうか。

[竹書房怪談文庫]から怪談本をリリースしている作家さんや怪談師さんをお招きして怪談語りはもちろんのこと、近著を軸にその内容や執筆の背景、裏話やこぼれ話などのエピソードなどを語っていただくイベントです。

Vol.3では、朱雀門出先生がゲストで登場!

会場限定で交流タイムや近著の販売&サイン会も予定していますので、都内近郊の方はこの機会にぜひご来場ください!

協力:竹書房怪談文庫

言われてみれば、「竹」とは「竹書房」の「竹」。

この記事を読む方の中にはなじみ深い方も多いのかもしれませんが、竹書房は「竹書房怪談文庫」というレーベルを持ち、実話怪談を語る怪談師さんも数多くこの文庫で著作を出版されています。

「怪談サロン 竹」は、その竹書房で著作をお持ちの作家さんをゲストに、怪談に加えて作品や執筆に関するエピソードなどを話していただける月1開催のイベントのようです。

私自身も大きくは文章を書くことも仕事の一つにしているので、単純に怪談語りを楽しむのみならず、作家視点のお話からも気付きが得られたらいいなと思っていました。

そして、Vol.3のゲストは朱雀門出さん。

朱雀門出さんのプロフィールも見てみます。

朱雀門 出(すざくもん・いづる)

amazon.co.jp

大阪府生まれ。2009年、「今昔奇怪録」で第16回日本ホラー小説大賞短編賞を受賞。

著書に受賞作を収録した『今昔奇怪録』『首ざぶとん』、実話怪談では「脳釘怪談」シリーズ。

共著に『予言怪談』『人形の怖い話』『京都怪談 神隠し』『黄泉つなぎ百物語』、「怪談五色」「怪談四十九夜」各シリーズ、など。

実はお名前を聞いた時は、朱雀門さんのこと存じ上げないと思っていたのですが、「脳釘怪談」シリーズのことは知っていて、いくつか読んだことがあり、また、直近「松原タニシの恐味津々」にもゲスト出演されていて、怖い話以上に海洋・ホルモン系の大学での研究のバックグラウンドにまつわるお話がとても面白かったのを思い出しました。

サイン本販売や著者の方と交流できる時間などが用意されていると伺い、気まずくならないかなという不安は相変わらずあるものの、直接お話がきけるのがより楽しみになりました。

落ち着いた雰囲気の会場、怪談語りオンリーイベントとは違った客層

会場が新宿だったので、心配性の私は、怪しい場所にないかとか、会場自体が落ち着かない雰囲気ではないかとか、いろいろなことを勝手に懸念していたのですが、よくみれば新宿は新宿でも最寄りは新宿三丁目。

会場もいつも以上にスタジオっぽいというか、1人1つテーブル付きの椅子も用意されて、落ち着いて鑑賞できそうな雰囲気で一安心です。

1階で参加費を支払い、3階でワンドリンクを注文します。

そこで、朱雀門さんの新作のイラストを描いた缶バッジと会場ミコノスのキャラクターが描かれたお菓子(おつまみ?)のようなものがついてきます。

かわいい。うれしい。

周りを見渡すと、普段は女性客が多めの怪談語りメインのイベントに対して、朱雀門さんの読者と思しき方々が男女バランス良くいらっしゃっていて、「学び」の姿勢をそこはかとなく感じます。

朱雀門出さん登場! からの怒涛の初出し怪談語り5連発

開演時間となり、ホームタウンさん、朱雀門出さんが入場。

朱雀門さんはポッドキャストでお声を聞いた時に感じた通りの、物腰柔らかで紳士的かつ知的な印象の方。

冒頭でホームタウンさんが「先生は私が初めてサインをもらった方」と紹介されていて、そんなつながりもあるんだとふむふむ。

今回は新作「妹が死んだ時の海亀」の紹介も兼ねた場なのだそうです。

「既に著書を読んでいただいている方もいますし、過去のイベントにもお越しいただいている方にも楽しんでいただきたいので、初出しの怪談を持ってきました」と自己紹介をさっと終えると、すぐに怪談語りパートに入っていきます。

ホームタウンさんが「朱雀門先生の怪談は他できいたことがないような奇妙な話が多い」と語っていたとおり、「それはどういう話?」と最後まで疑問符でいっぱいになるような、終わった後も考え続けたくなってしまうような、独特の余韻を残すお話が特徴的でした。

個人的には最後の方に話していた「アザラシ人間」という、タイトルが秀逸すぎるお話が未だにラストシーンが絵に浮かぶようで、とても好きでした。

アザラシ人間の恐怖なら少し体験してみたい、まであります。

怪談の合間に、「オゴノリ」という海藻は生で刻んで食べると女性だけが食中毒で死ぬという話をされていたのも興味深くききました。

実はホルモンに関する研究で原因は特定できているのですが、今ある怪談も後に科学的に原因が特定されることによって怪談ではなくなる可能性もあるという例として出されていて、「それはそれで面白いから、原因がわからず怖いままでも、解明されてなるほど! となるのも楽しいのが怪談」だと改めて思いました。

全部ご本人手描きの挿絵付き! 65話120ページ創作秘話を一挙公開

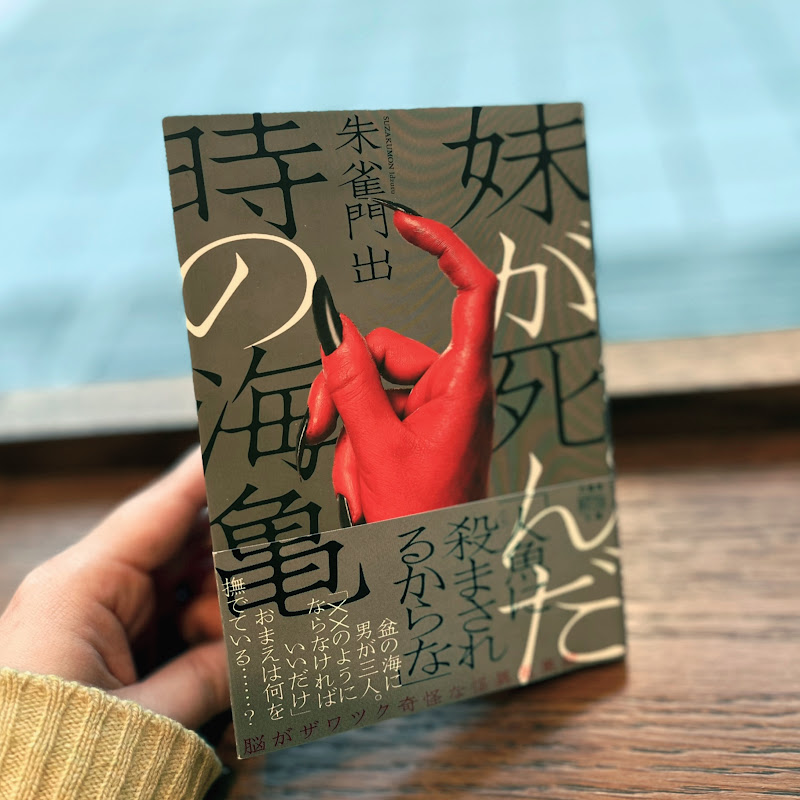

怪談をひとしきりお話いただいた後に、最新作「妹が死んだ時の海亀」の紹介へ。

65話、320ページ、お値段はきっかり税込1000円。

いつもの竹書房怪談文庫らしくないスタイリッシュな表紙とタイトルだと思っていたんですけれども〜〜これには裏エピソードがありました。

せっかくならこれまでとは雰囲気を一新したい!という想いで編集会議にかけてもらったという、こだわりの詰まったチャレンジングな装丁とタイトルなのだということでした。

私のように面白ければ怪談でもエッセイでもなんでも読むタイプの読者としては、表紙はおどろおどろしくない方が持ち歩きやすく親しみやすく感じるので、良い試みだなと思いました(一目で怪談本とわからないことによって販促マーケティング上は難易度が上がる、というのも言われてみれば頷けるお話ではありますが)。

そして1番驚いたのは、全話ご自身が描いた挿絵が入っていること。

当初はAIに描いてもらおうというアイディアがあったものの、権利関係をクリアしきれず断念し、「こんなのなら書けますけど……」と残念がる編集者さんに朱雀門さんが提案したところ、とんとん拍子で全部自分で描くことになったということでした。

すごすぎます。

65話怪談を収めているだけでも十分すごいのに。

しかもサービス精神あふれる朱雀門さん、同じような雰囲気にならないようにパワーポイントやアナログな線画、写真と組み合わせなどさまざまな手法を駆使して描いたということで、順に見せていただいた絵は、同じ人が描いたとは思えない多様な印象を与えます。

一方で一様に独特の味があり、モノクロなのが不気味さを増しているのは怪談本に入れる絵としては大変似つかわしいものになっているように感じました。

これは、買わなければ!!

私はこの挿絵の魅力に、電子書籍ではなく、紙の本をお持ち帰りすることを決意しました。

尚、本の詳しい紹介とさまざまなイラストはこちらの出版社公式noteをご覧いただくと良いと思います。

真摯な執筆姿勢にひれ伏したくなりつつも、とっても楽しいQ&Aタイム

休憩をはさんで後半戦は参加者からの質問に朱雀門さんが答える時間に。

何を聞いたらいいんだろうとドキドキしていたら、次々に来場者から手が挙がります。

ほどよくインタラクティブなコンテンツがあるのはいいですね。そしてここで手が挙げられるのは会場参加の醍醐味かもしれません。

質問は、著作の内容に関することでないといけないのかと思っていたら、

「本日のお召し物素敵ですが、奥様がチョイスされたのでしょうか?」

とか

「ご自身の書いた怪談の中で一番のお気に入りは?」

といったやわらかめの質問にもにこやかに回答されていました。

とはいえ、ぐっときたのは、朱雀門さんの執筆姿勢に関するコメントでした。

まず、お話される怪談が他でなかなか聞けないものになっているのは、朱雀門さんが意識的にそうした結果だということです。

というのも、竹書房から出る怪談本の新作にはなるべく目を通すようにしており、そこから重複しない題材を選んでいるそうです。インプットを欠かさない姿勢がすばらしい。

また、良い文章を書く秘訣の一つとして、締切りに余裕をもって提出するということを挙げていました。

たとえば、原稿の締め切りが6月なら5月に出す、といったようなことを心がけているのだそうです。

レポートでも作品でも、締切ギリギリに提出する場合、たいてい締切間際になってから考えているだけで、執筆にかけている時間がより長いわけではない。

早く出したものの方が、日頃から考え続けてコツコツやってきたものになるから、品質も上がる、といったようなことをお話されていたと思います。

締め切りギリギリに追い詰められがちな私は耳が痛いというか、襟を正す思いがしました。

さらに怪談につながる怖い体験を集める過程でのこだわりや、「採話」の際に大切にしていることなど、どれもここでしか聞けない貴重なお話でした。

怪談イベントとしても大満足、本の面白さも倍増する一挙両得なイベントでした

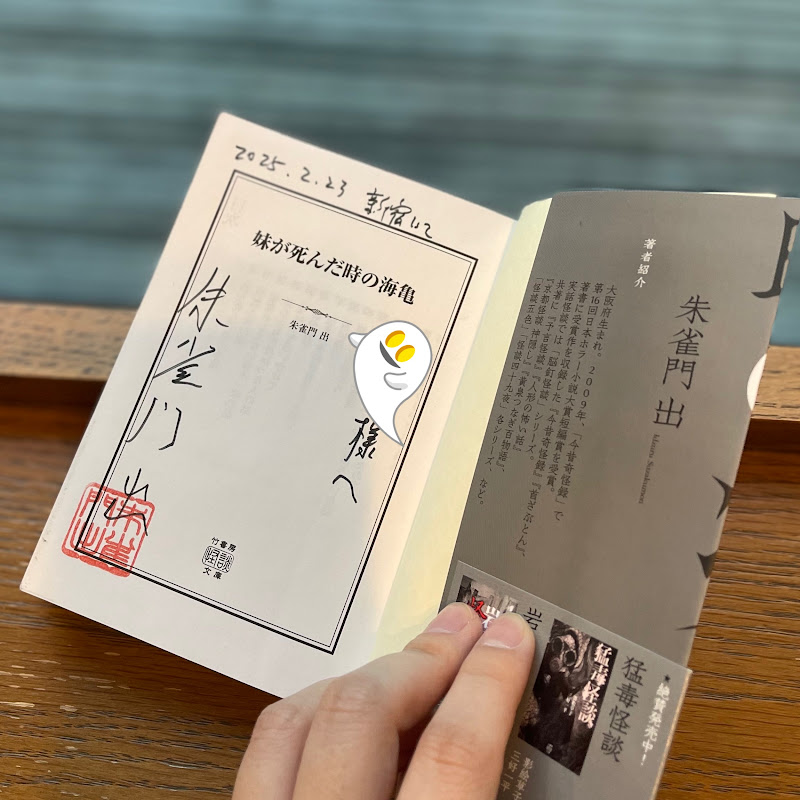

終演後は即売サイン会を開催していたので、早速「妹が死んだ時の海亀」を購入し、サインを書いていただきました。

終わったころにはすっかり朱雀門さんの素敵さに魅せられていて、とってもうれしいサイン本。

帰ってきてからちびちびと読み進めています。

表題作「妹が死んだ時の海亀」も読みましたが、え、そういう話だったの? と衝撃を受けました。

最初は、私が行って大丈夫かな? と不安な気持ち半分で参加しましたが、怪談や執筆にまつわるいろんなお話をじっくりお伺いしてイベントとしても大満足、その後、実際にご著書を読む体験もイベントでのエピソードを思い出して、面白さが倍増するような感覚で、行ってみてよかったと思っています。

また怖がることをメインの目的にしないというか、怪談のみならず、ゲストの方の人となりやお仕事のお話など幅広くいろんなお話がきけるので「いきなり怪談イベントは怖そうで気後れする」という方にもぜひオススメしたいと思う内容でした。

次回Vol.4も決まっていて、3月30日(日)に川奈まり子さんをゲストに開催されるとのこと。

今後も月1で開催されていくようなので、要チェックです。

Channel恐怖presents 怪談サロン 竹 Vol.4

引き続き初心者視点で怪談イベントの様子をお伝えしていければと思います。

そして、レポートを通じて私と同じように「怪談イベントを見に行きたいけれど、私が行っていいものなのかな」と思う方のハードルを下げていければと思います。

Kana

2023年初めて怪談ライブに行き、本職での10年以上の広報経験から多くの人にその魅力を広めたくなってコラムを始める。

はじめての怪談レポートはこちら。

雑談系Podcast「誤り続けるオンナたち」配信中。

「ぽんのうず」でホラーゲーム制作にも挑戦。