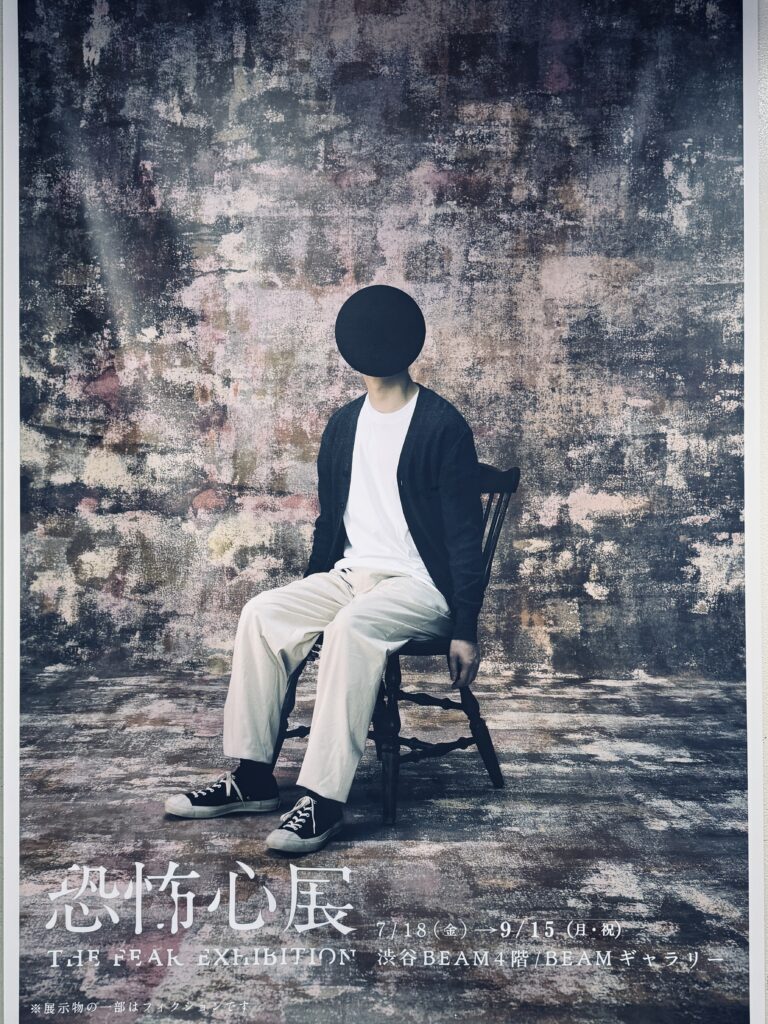

昨年、東京・名古屋で累計10万人を動員し、ネット上でも多くの考察記事や感想ポストが飛び交う大注目展示となった『行方不明展』。同展のクリエイター陣が再集結し、続編として制作された『恐怖心展』が2025年7月18日(金)から9月15日(月祝)まで渋谷で開催されている。現役の精神科医として勤務しつつ『稲川淳二の怪談グランプリ』での優勝経験もある筆者が、ちょうど昨今の関心事であった「恐怖心」について再考すべく、今回は怪談ガタリーのゲストライターとして『恐怖心展』に潜入させて頂いた。

(文:Dr.マキダシ)

この展示は渋谷センター街の中心部とも言える、渋谷BEAM(1階にクレープ屋があり、よしもと漫才劇場(旧よしもと∞ホール)の入っているビル)の4階で開催されている。エスカレーターからは上がれないようで、『恐怖心展』への優先エレベーターがあるのでそちらを利用して会場に向かう。渋谷の喧騒の中に、ひっそりと様々な「恐怖」が待ち構えていると思うと、妙な高揚感があった。

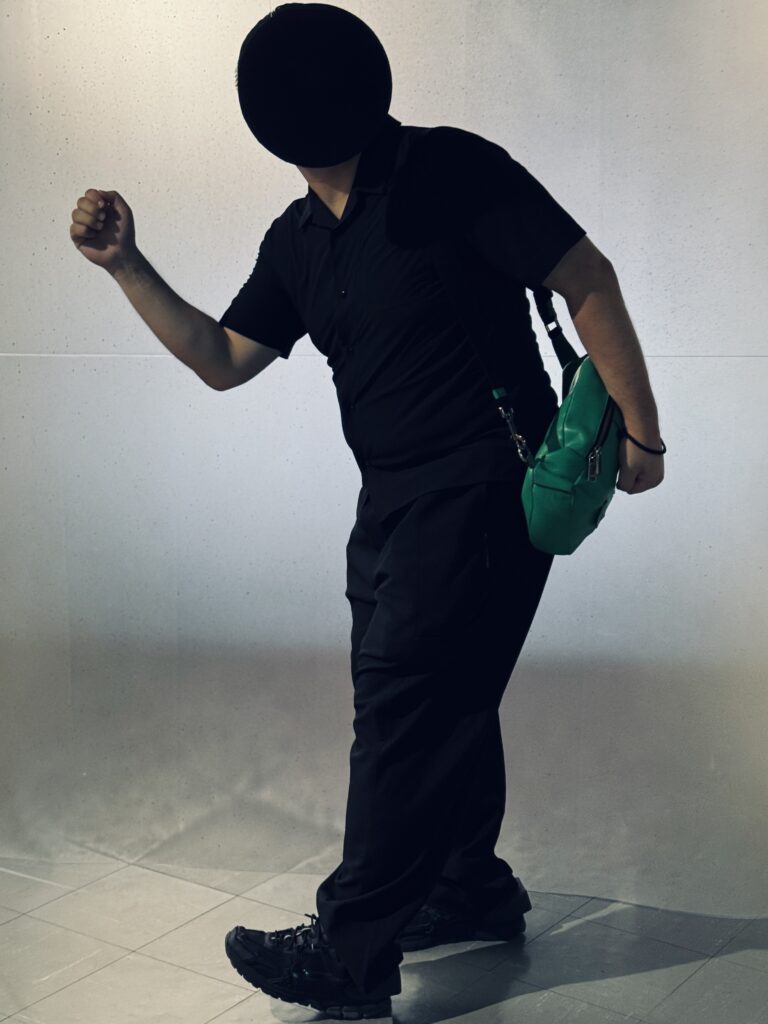

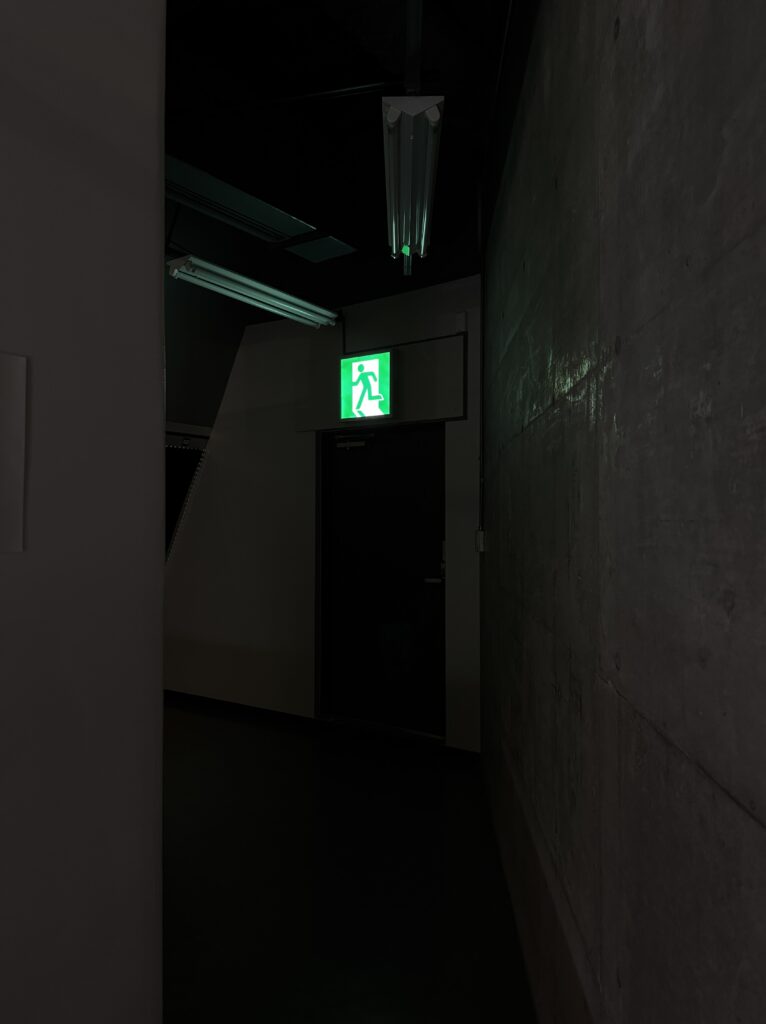

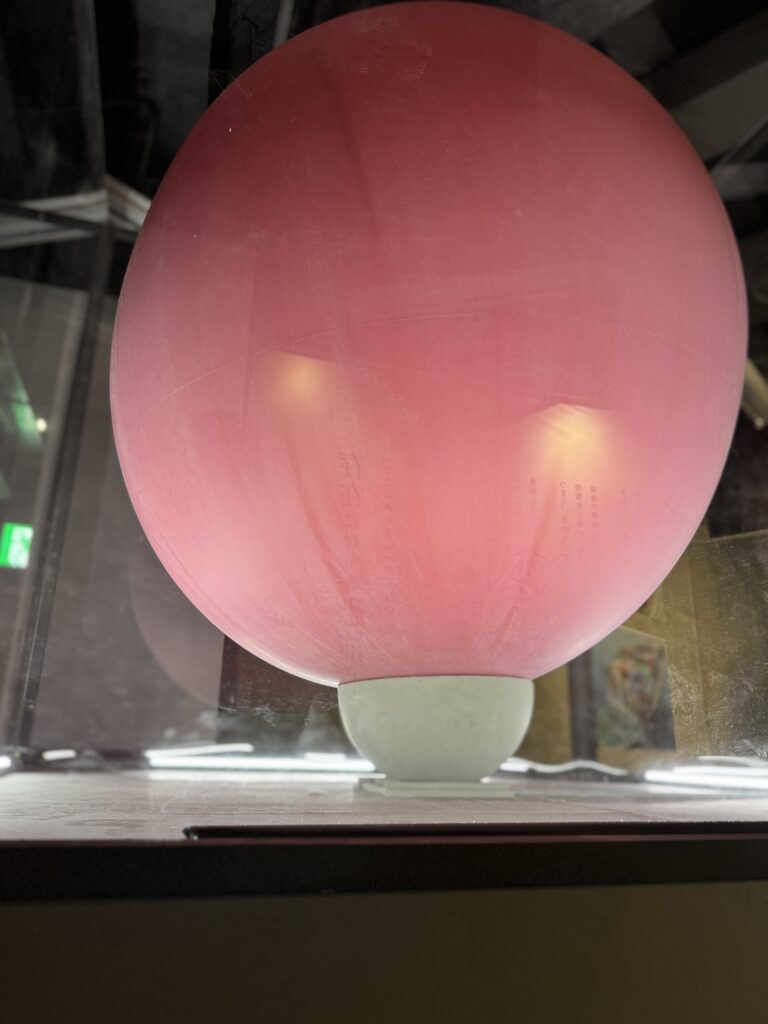

不安を煽るように明滅する蛍光灯、全体的にやや緑がかった薄暗い照明の廊下。そこを抜けると、今回の展示のキービジュアルのひとつである、光吸収率99%の特殊塗料を使用した”黒い丸”が出迎える。大島依提亜氏がデザインしているこの「黒丸」は天井から吊るされており、後ろに立つと「顔のみ」が隠れるようになっている。まさに観光地にある顔はめパネルの真逆の発想である。しかもその黒の深度が本当に深く、一切の光を拒絶しながら無限に続く闇の穴のようにも見える。背後に存在するはずの顔がこの世の空間からくり抜かれてしまったかのような印象を受け、既に充分に怖い。(私はおちゃらけたポーズで写真を撮ったが、人間は怖さを紛らわすために、このような行動をとったりする。少なくともこの瞬間の私はそうだ。)

本展示では恐怖を4つのレイヤーに分けており、それぞれ4本の廊下に並んだ展示により、その恐怖を体験できる。

1.存在に対する恐怖心 「そこにあるもの」がこわい

2.社会に対する恐怖心 「それをすること」がこわい

3.空間に対する恐怖心 「そこにいること」がこわい

4.概念に対する恐怖心 「こと」がこわい

それぞれの展示は密集することなく、適度な距離が保たれている。この余白にすら恐怖を感じる。次はどんな恐怖が待っているのかと、想像を掻き立てられるのである。

恐怖が待っていることをわかった上で、薄暗い空間を進んでいく感覚は、ホラーゲームやお化け屋敷を彷彿とさせるが、それらとこの展示には大きな違いがある。ここでの恐怖は決して向こうから襲いかかってはこない。

——こちらから、覗きに行くのだ。

そこに味わいがある。まるで様々なワインを試飲するかのように、恐怖心をひと口ずつ、こちらから迎え入れ、嗜む。そう考えると、ここでの怖さにはある種の「甘美さ」さえ感じられる。

さらに、その甘美さを視覚的に補強するのが展示ひとつひとつの非常によく設計された「演出」である。数、状態、ライティング、音、説明文や体験談の長さに至るまで、ディテールに拘りつつも、怖さを損なうような過剰演出や説明過多は一切ない。来場者に必要以上に寄り添うこともなく淡々と佇む展示はどこか芸術作品を見ているような気分になる。

この佇まいに、怖さの真髄が見えてきそうな予感がした。

順路に沿って、展示内容にもいくらか触れようと思う。

最初の恐怖心は「存在」について。

細菌、集合体、蜘蛛、人形など、身近に実在する「もの」の恐怖が続く。身近なものが恐怖の対象となるだけあって、このエリアの展示には、それなりに多くの割合の人が共感ができそうな、メジャーな恐怖が多く展示されている。

そんな中、印象的だったのは「水に対する恐怖心(Hydrophobia)」であった。数十秒に1度、コップに水滴が落ち、少しずつ、少しずつコップに水が溜まっていくアート作品をもとにした展示とのことだが、私は正直、この展示に関しては個人的に怖さを感じる部分が全くなかった。だが、そこが非常に興味深いところであった。他の恐怖と比較すると少数であったとしても、この「少量の水」に怖さや嫌悪感を感じる人が確かに存在する。恐怖のレイヤーは、人によって全く重なり合わないこともある。そんな「恐怖心」の不確かさや、奥深さを『恐怖心展』は静かに教えてくれる。

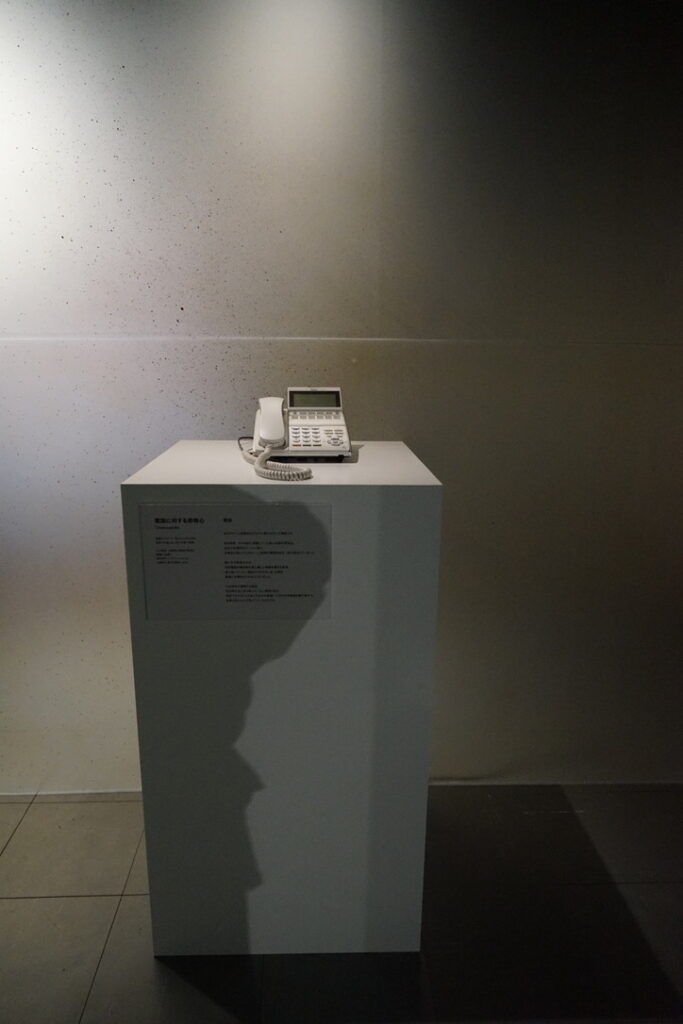

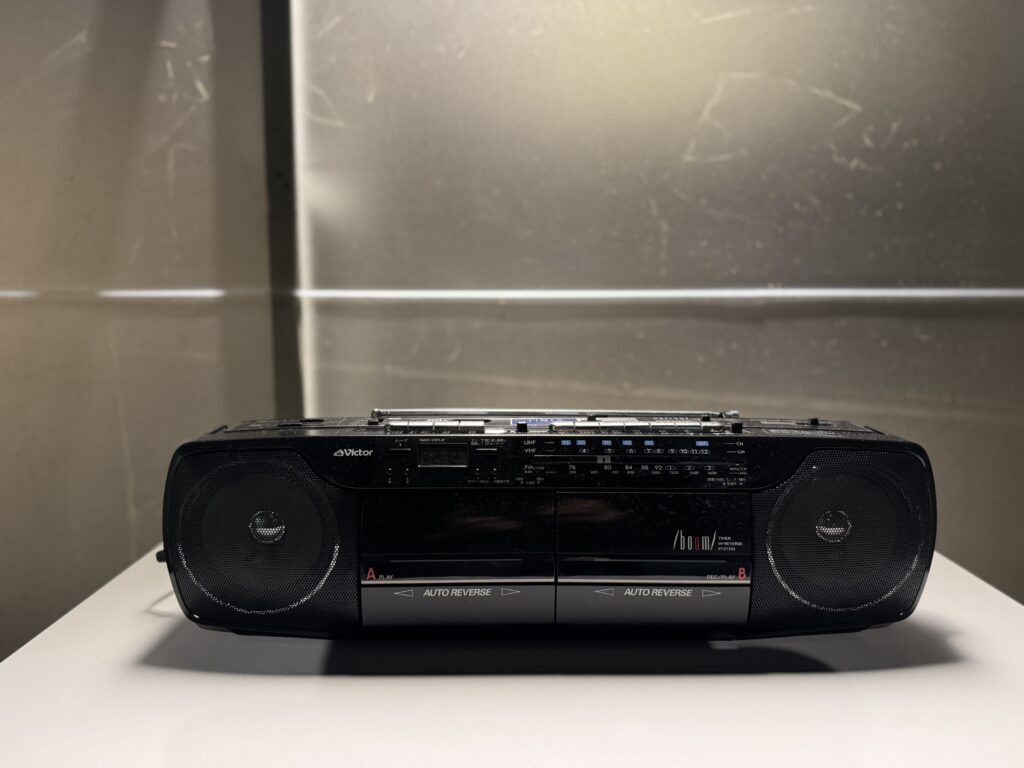

次に待ち構えていたのは「社会」に対する恐怖心。

電話や、視線を向けられること、醜形恐怖、SNSのトレンドに取り残されることへの恐怖心など、社会との繋がりの中での自分の在り方、見られ方、振る舞いなどに関する恐怖心が多く見られるエリアだ。人間は本来、安心を求めて社会と繋がる。集団に対する帰属意識は自我を安定化させるが、その一方で「この集団に居られなくなるのではないか」という不安感は時に絶大な恐怖を生む。

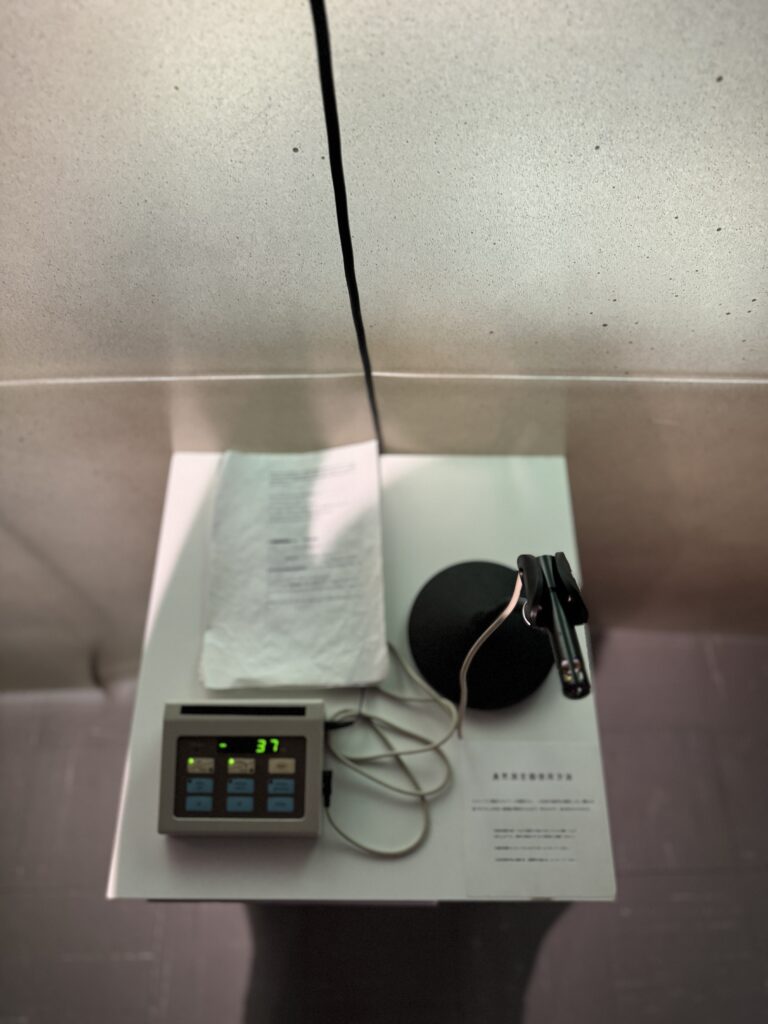

社会という巨大な集団から、職場や学校、友人のグループに至るまで、自分がその繋がりからこぼれ落ちないように、人は恐怖を自覚しながら戦っているのである。ちなみにこのセクションには五感を使って体験する展示も多く、その中でも特段目を引くのは息を吹きかける臭気のメーター(臭気に対する恐怖心:Autodysomophobia)である。私が息を吹きかけた際にどんな数値が出たかは……ここではあえて伏せさせて頂く。私だって、集団の中に居続けたいのだ。

続いて「空間」に対する恐怖心が現れる。

「そこにいること」の怖さは、「もの」や「現代社会」が生まれるよりもずっと前から存在する、最も原始的・根源的な恐怖と通じている。ヒトのように知性を持つ生物は、高所、閉所、不潔な空間や海洋など、自身の「死」を連想させるようなシチュエーションを本能的に避ける。「あの崖に近づいたら落ちて死ぬんじゃないか」「あの海に入ったら出られないんじゃないか」「あの動物に近づいたら捕食されるのではないか」こういった原始的な危機回避は、種の保存の観点からも非常に重要な行動であり、DNAに深く刻まれている。恐怖を知覚することは「生存本能に基づいた能力」であるとも言えるのではないか。

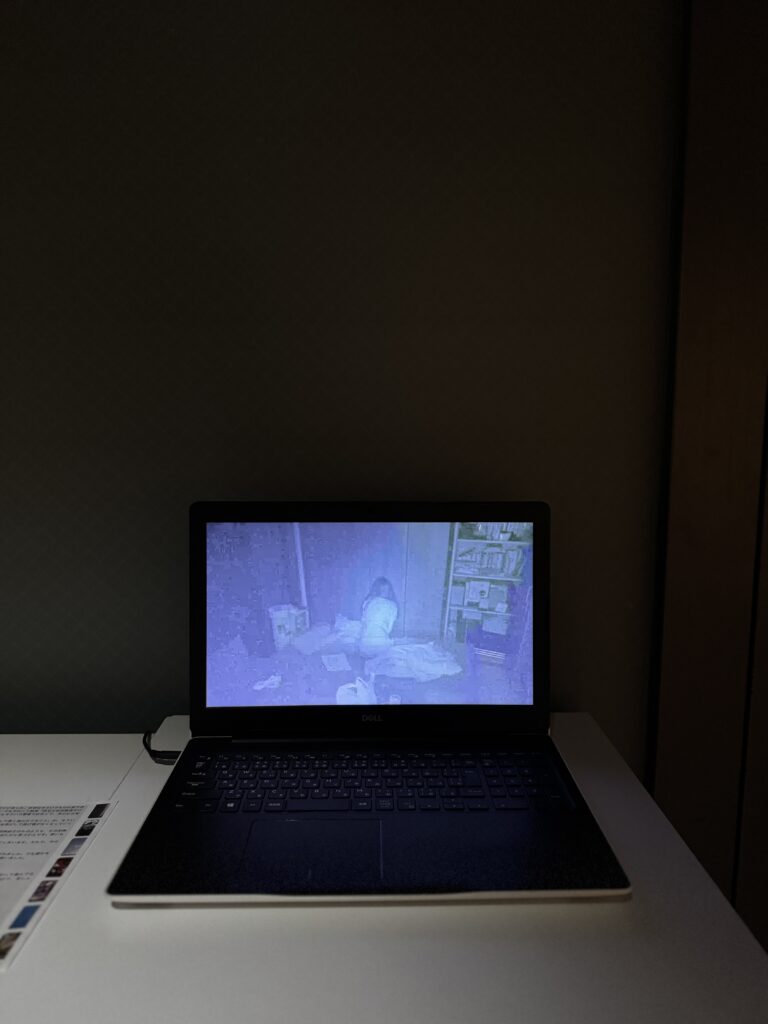

私が全展示の中で1番怖かったのは、この「死の可能性」に対し、最も無邪気に近づいていこうとする若者YouTuber風の展示「生き埋めチャレンジmp4.」である(閉所に関する恐怖心の映像であり、生き埋めにされた若者がパニック状態になるもの)。閉所が苦手な方はくれぐれも注意して見てほしい。

最後に待つのは「概念」に対する恐怖心だ。

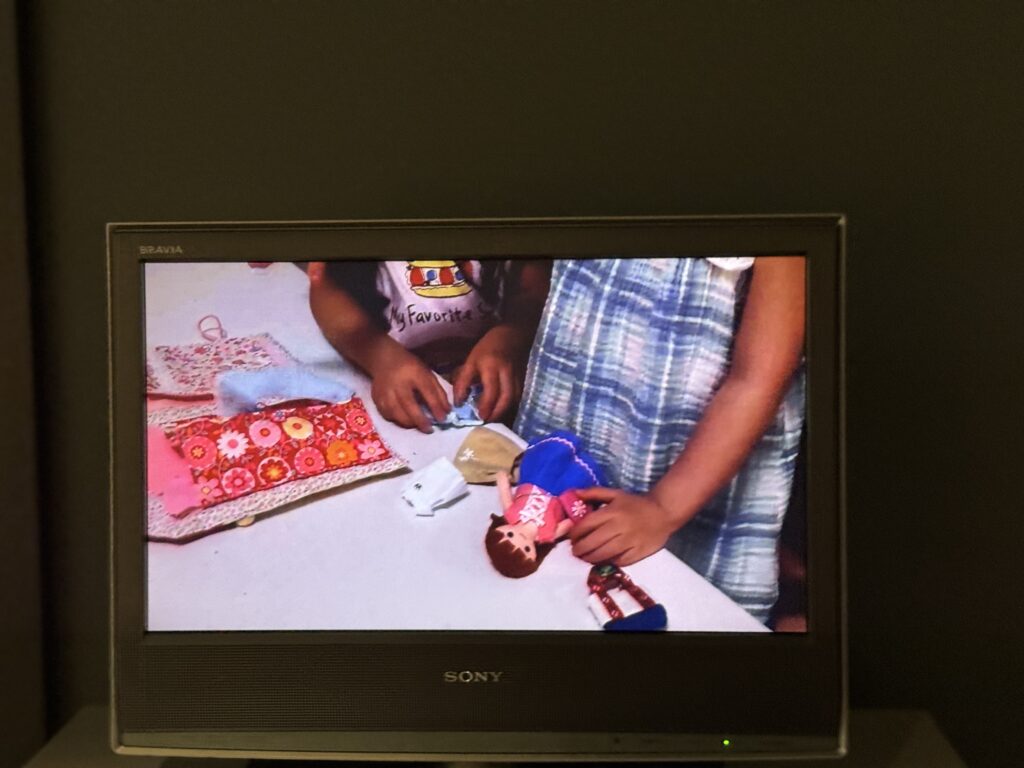

死、幽霊、鏡、時間という比較的有名なものから、「ノスタルジー(郷愁)に対する恐怖」、「幸せに対する恐怖」といった、一見すると馴染みがない(が、意識してみると結構共感できる部分もある)ものまで幅広く存在する。特にノスタルジーの恐怖についての解説文中にある、「思い出が壊れていく恐怖心」はとても共感ができたし、どこか感傷的になった。

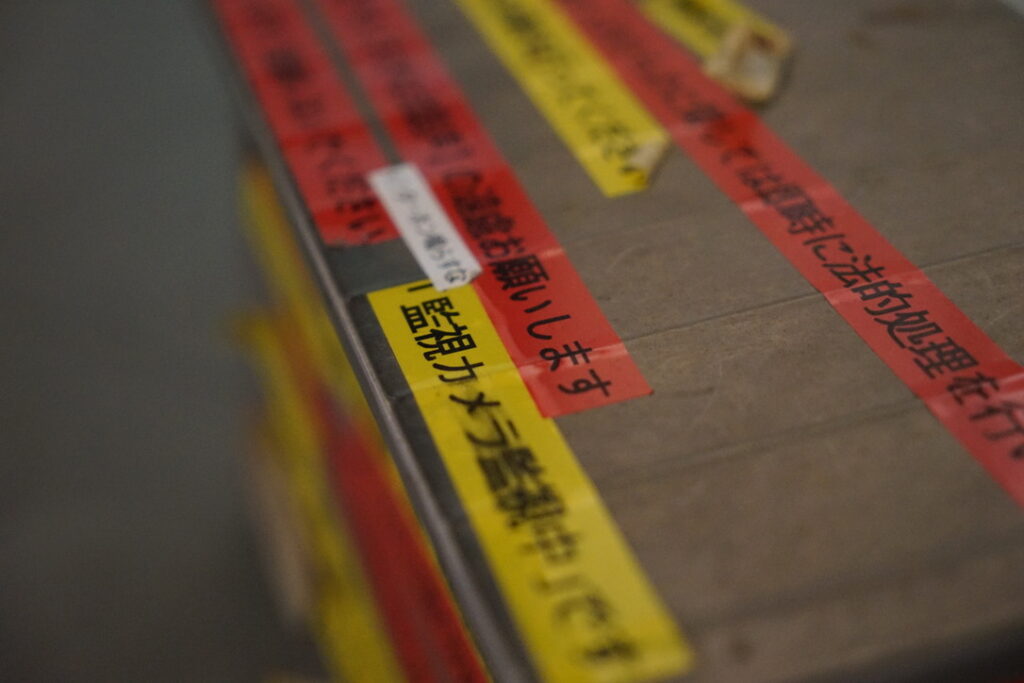

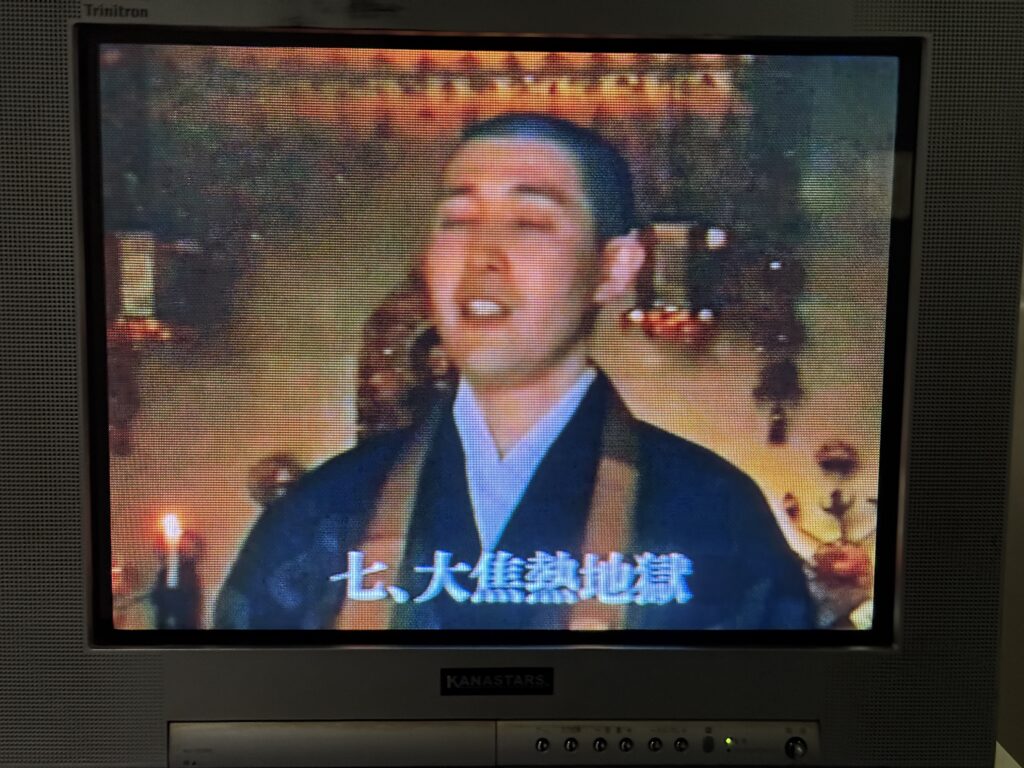

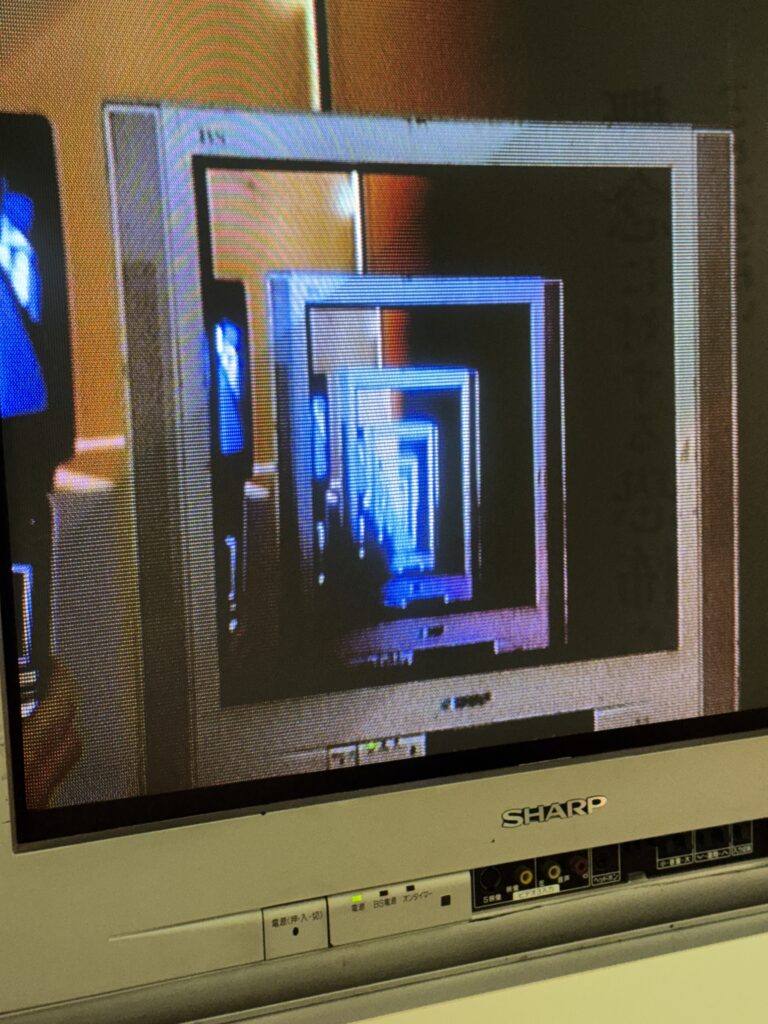

このエリアは、前エリアで扱ったような生物としての根幹的な怖さとは逆で、超個人的な体験や価値観形成が恐怖の度合いに色濃く反映されるエリアのように感じた。例えば、地域、家庭環境、宗教観や信仰など。「廃棄に対する恐怖心(Disposo phobia)」の廃棄のタワーは、ぜひディテールまで注目してほしい。また「無限に対する恐怖心(Apeirophobia)」のビデオ内で語られる「地獄での終わらない年月」の話は、途方がなさ過ぎて何故か少し笑えてしまった。

恐怖心を感じること、特定/不特定の何かに怯えることは、それぞれの人生を映し出す鏡でもあると思った。

「こんな職種だからこれが怖い」

「こんな地域、こんな家庭に育ったからこれは苦手」

「こんなエピソードを体験しているからこれだけは無理」

「理屈はわからないけど、生理的に無理」

どんな恐怖心でも、この場ではみな等しく受け入れられるだろうし、怖いものを通して初めて浮かび上がる自身や他者の「心の輪郭」に気付けるだろう。家族や恋人、友人と行って怖がりながら理解を深め合うのもいいだろうし、単独参戦しひたすら自己との向き合いの時間にするのもいいかもしれない。(個人参加で楽しんでいそうな人も結構見受けられた) この夏は「恐怖心」を通して、非日常的な時間を過ごしてみてもいいのではないか。

恐怖のつまみ食いの果てに見えてきたのは、我々の「生き様」そのものだった。

みんな怯えて生きている。

※展示物の一部はフィクションです

「恐怖心展」

会場:渋谷BEAM4階 / BEAMギャラリー

住所:東京都渋谷区宇田川町31-2

※渋谷駅 徒歩5分

開催時間:2025年7月18日(金)〜9月15日(月祝) 11時〜20時 ※最終入場は閉館30分前

※観覧は90分制になります

料金:2,300円(税込)

主催:株式会社闇・株式会社テレビ東京・株式会社ローソンエンタテインメント

会場協力:東急不動産株式会社

企画:梨、株式会社闇、大森時生(テレビ東京)

医学監修:池内龍太郎(精神科医)

WEBサイト:恐怖心展

X(旧Twitter)アカウント:恐怖心展@kyoufushinten

チケットはこちら!(日時指定券はローチケのみの販売となります)

ローチケ

チケットぴあ

Dr.マキダシ(ドクター・マキダシ)

青森県青森市出身。現役の精神科医として病院勤務をしつつラッパー、怪談師、ホラー作家としても活動する。精神医学と怪体験の狭間で世の中の揺らぎを観測することがライフワーク。稲川淳二の怪談グランプリ2025優勝。怪談LIVEイベント「ラッパーの怖い話」は全国各地で開催中。『トラウマ怪談録 精神科医が語る本当に怖い話』が竹書房怪談文庫より好評発売中。