『怪談ぐるい』は2020年『怪談まみれ』、2021年『怪談びたり』に続く深津さくら氏の三冊目の単著であり、四年ぶりの新作となる。

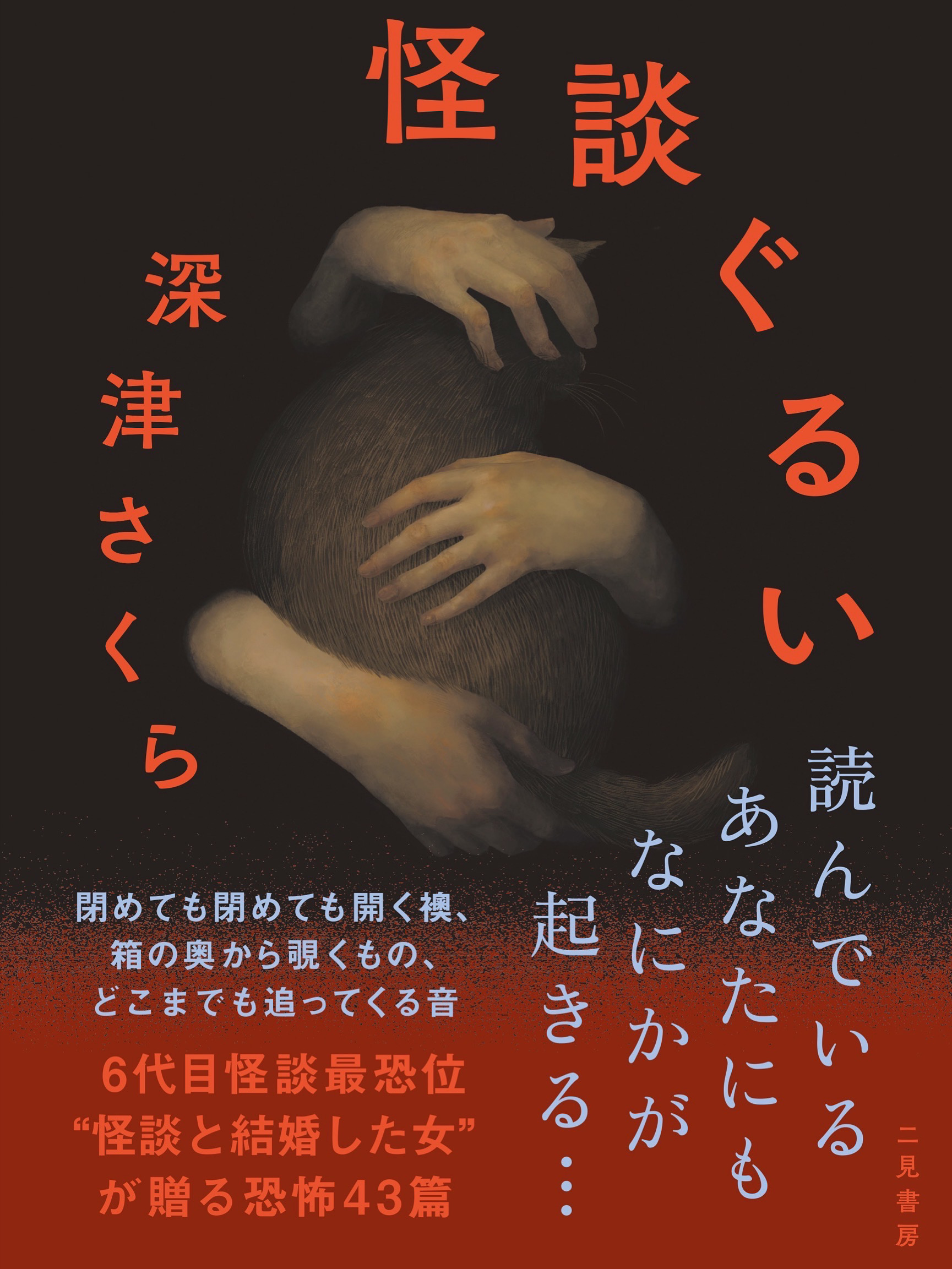

怪談関連の書籍を主に単行本でリリースしている二見書房から引き続き発行されており、深津氏の怪談と自ら手掛けた挿絵の手触りが反映された単著は、鋭利な恐怖よりかは仄暗さ、不可思議だがどこか柔らかな印象を与える。

怪談師・深津さくらの世界観が書籍の佇まいからしっかり感じられるこのシリーズを待ち望んでいた読者は多いだろう。

最新刊発行までの彼女の四年間は、怪談ファンが知ってのとおり多忙を極め、満を期しての怪談最恐戦六代目怪談最恐位、おばけ座での活動と精力的な怪談イベントへの出演等、芸能活動が拡充された一方で、執筆活動も途切れなかった点は強調しておきたい。

BRUTUSやダ・ヴィンチといった雑誌へのエッセイの寄稿は、怪談語りが醸し出す空気感はそのままに、一話一話が粒として発表される怪談とはひと味違うアプローチで注目されている。

多岐に亘る活動の中、怪談カルチャーを牽引しその間口を広げる存在になった彼女が執筆する新作は大いに期待できるが、はたして純粋な「怪談集」となるか否か、それに怪談集としたところで、この形態の書籍の売行きは期待されていないのではないか……という昨今の事情を鑑みた憂慮はよそに、続刊が出たことに安堵した。

『怪談ぐるい』には48篇の話が収録されており、「家の怪」「子供の怪」といったトピックごとの章立てがなされ、ときおり著者本人が手掛けたイラストや写真が挿入されている。

まず、目次を見たときの各話タイトルの短さに目を瞠る。

二、三文字から長くても六文字程度に収まっていて、既刊で既にその傾向は強かったものの、より抽象性を増した印象がある。

怪談語りや配信の場でのタイトルはクレジットとしての機能的側面が強いように思われるが、文章に於いてはその怪談をなんと名付けるかという点において、作家の拘りと個性が如実に表れる。

タイトルで怪談の内容を一瞬で思い出せるような外連味が強いもの、あるいは短くとも統一感のある語で意図物に構感されることが多い傾向にあるが、今作はタイトルだけ見ると「発熱」「夕暮れ」等平坦かつさっくばらんな印象で、一見するとどんな話か判りにくい。

しかし、たとえば「領域」なら「踊り場」とか「熱海」とか、凡庸な考えで怪異に直接結びつくタイトルをつけてしまいそうなところを、あえて「領域」という思弁的なチョイスをするあたり、彼女らしいのかもしれない。

そして、体験者の匿名性の高い描写やソリッドな文体が醸し出す緊張感といった怪談の「型」には必ずしも嵌らない、それでいて短編集としての纏まりを感じさせる柔和なエッセイや小説に近い印象の筆致は健在である。

臨場感よりもじんわりと遅効性のある恐怖——恐ろしいという情動だけではない、体験したその時の空気を掬い取り心象の微細な変調を描く深津怪談は、読者へ怪の追体験を促す。

しかし、序盤の心地良い淡さを帯びた怪の気配に慣れてきたところで、中盤以降徐々に顔を出す、呪いや神仏、因果応報といった「邪」の部分に触れると読み口は一変する。

「蒸発」では郷愁に彩られた叔父の記憶と喜ばしく感じられた遭遇の怪異が薄気味悪さとして裏切られ、「宙に浮く」での奇妙な体験は、体験者の窮地を救うような小さくも奇跡的な出来事のように捉えられるも、体験者本人の内に燻る怒りがより一層増したことで、幼少期の生々しい負の感情が後味悪く残る。

本書の怪談のいくつかは着者自身の体験談であり、生き物にまつわる話が多く頬を綻ばせていたら、「願い」では幼少期から十代にかけての痛みをはらんだ記憶が開示され、しかしそこに共感を覚えかけたところで、怪異と不幸を及ぼす側と被る側が反転する。

怪談を通してあけすけに己の人生を語り、苦悩と邪をまとった胸の内を正直すぎるほどに晒しているのがこの一編だ。

これは怪談「びたり」で怪談「まみれ」の、怪談に囲まれともに生活してきた先、怪談「ぐるい」にまで身を変じた深津さくらの、彼女なりの覚悟と決意の表明なのではないか……。

本書は「願い」以降、徐々に淡さを取り戻して幕を閉じる。

今作も「深津さくら」らしい怪談集だったなぁ、と感じ入るとともに、怪談ぐるいの先に到達するであろう次なる姿、もはや怪談から選ばれ媒介者となり怪談に生かされているであろう彼女の新作を、また楽しみに待ちたいなぁ、と願ってしまうのだ。

卯ちり

2019年より実話怪談の執筆と語りの活動を開始。

最近はオープンマイクの怪談会や怪談に的を絞った読書会を不定期に開催、共著に『秋田怪談』『実話奇彩 怪談散華』(いずれも竹書房怪談文庫)等。

十人の怪談マエストロによるエッセイ・アンソロジー『怪談に至るまで vol.2』が好評発売中。