シーンで活躍する怪談語りを深堀りするインタビュー企画「怪談語りがたり」。

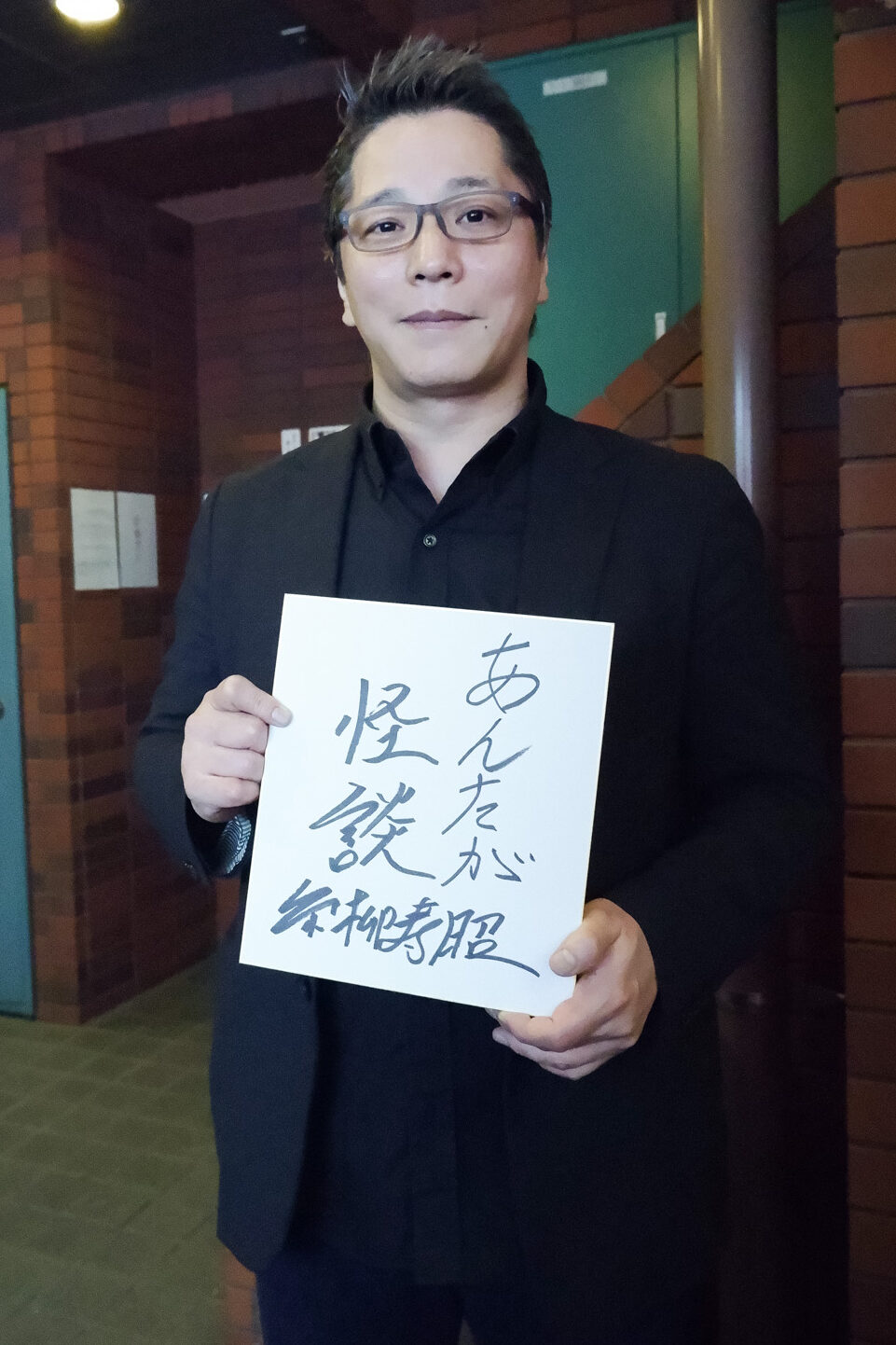

怪談社の実話怪談師・糸柳寿昭さんの後編。

今回は現在の怪談社について、朗読について、今の怪談カルチャーについて思うことなど。

(インタビュー・写真●怪談ガタリー編集部)

怪談社のメンバー

——そして2023年に波間俊介さんが加入されたわけですが、波間さんは怪談社さんの入社試験に合格されたのでしょうか? 糸柳さんは時折り、Xで入社試験に関してポストされていますよね。

「そうです。入社試験に応募してくる人は結構いて、波間さんが合格したと。今も入社試験に応募してきた人の中から3人に絞っていて、誰を選ぼうか考えています」

——波間さんが合格したときの決め手は何だったのでしょうか?

「伸びしろじゃないですかね。それと声。声の力はかなり大きいと思います。声の良さは、圧倒的な強さになりますからね」

——今伊英介(今仁英輔)さんの加入の経緯はどうでしょうか?

「飲み会のノリで、みたいなところはありましたよ(笑)。まぁこれは半分冗談ですけれど。今伊さんは『とうもろこしの会』の一員として、怪談社と同じくらい活動されていましたから、もちろん吉田悠軌さんにも話はしましたよ。それで色々あって、今伊さんの加入が決まってから発表まで1年くらいかかったかもしれませんね」

糸柳さんと怪談

——糸柳さんは2022年から2024年までの「怪読戦」や、竹書房さんの「怪読録」をプロデュースされていますが、怪談朗読についての想いをお聞かせください。

「特にないですね。僕の中で、怪談の語りと朗読の違いはほとんどないんです。ただ、朗読は朗読で独自の盛り上がりが生まれてきたと思っていますよ。ひょっとしたらこの先、語りとは違った未来があるかもしれないし、凄い朗読者が登場するかもしれない。ただこれは語りにも言えることですが、『人ありき』であってはならない。あくまで作品というか、成果物で評価されるべきだと思います」

——糸柳さんが怪談を収集するときに心がけていることは何でしょうか?

「僕は昔ながらのやり方で怪談を集めています。足を使って歩き回って……。そのほうが、SNSなどで怪談を募集して集まる話よりも興味深いものが多い気がします。それと経験上、危険な地域には怖い話が転がっていることが多いと思いますね。あと、高齢の方に話を聞くことが多い。話していて面白いんですよ」

——糸柳さんは、どのような要素に「怖さ」を感じますか? もしくは、収集したものの中から表に出す怪談の基準はありますか?

「そうですね。僕が怖いと思う話ではなく、聴き手が怖いと思う話を選ぶこと、でしょうか。僕が怖いと思う話はだいたい怖くない」

——「聴き手が怖いと思う話」の条件は何だと思いますか?

「予想がつかないことかな。予想がついたら終わりです。先が読めるような話は、ね。ダメですよ」

怪談の世界の今とこれから

——現在の怪談の世界に必要なことは何だとお考えですか?

「もっと外側からお金が回ってくることかな。お金が回ると見栄えがよくなる。見栄えは重要です」

——現在活動している語り手について思うことはありますか?

「たくさんある(笑)。例えば、『今日のイベントが面白くなかったら怪談語りを辞めよう』『明日死のう』みたいな覚悟がないよね。みんな『イベントが楽しかったなぁ』みたいなことを言うじゃないですか。僕なんか、イベントをやって楽しかったと思ったことが一度もない。全部しんどかったですよ。基本的に、お客さんに『また来ます』って言われたら失敗なんですよ。『怖かった。もう絶対に来ない』と言われて初めて成功だと思っていますから」

怪談と恐怖を探求し、実話怪談のブームを牽引してきた怪談社の糸柳さん。

今後も怪談カルチャーの中心で「怖さ」を魅せ続けてくれるその企てから、目が離せない。